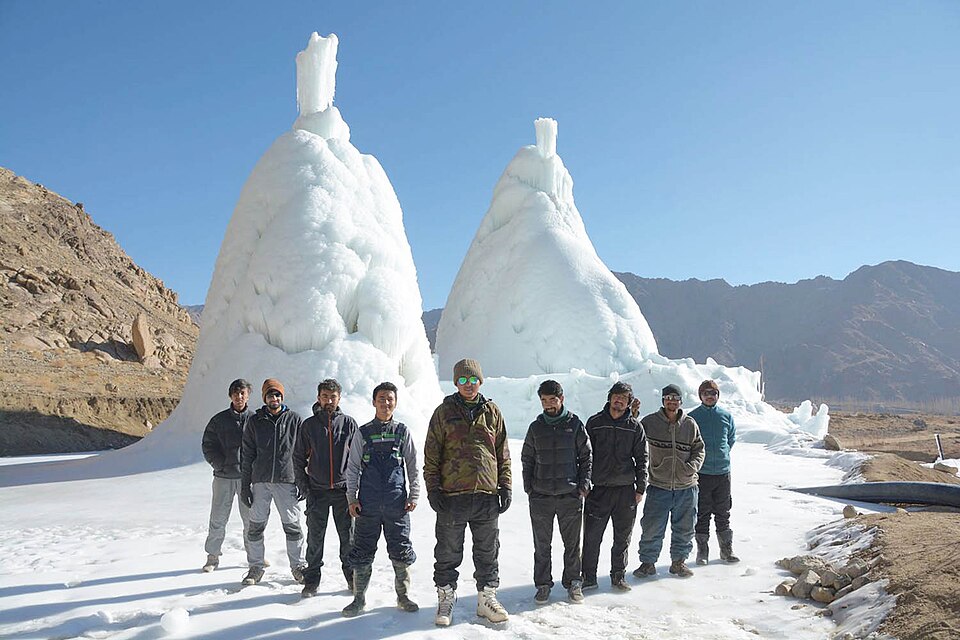

Wikimedia Commons画像引用:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice-Stupaa.jpg

米先任!

ヒマラヤでは“氷の塔”を作って農業用水を確保しているんであります!

アイスストゥーパっていうんです!

ほぉ、冬に水を凍らせて春に溶かす仕組みか。

氷河が後退する中で、まさに命をつなぐ知恵じゃな。

重力で水を運んで、円錐形に積み上げるだけで最大750万リットルも貯められるって…すごすぎるであります!

形状や標高差を活かした工夫の勝利じゃ。

電力がなくても機能するのは、有事にも強い証拠よ。

これが播種期の水不足を解消して、小麦やジャガイモの収量を20%も上げるそうです!

水があるかないかで、人も農も生き方が決まる。

氷塔はまさに“未来をつなぐ塔”じゃな。

概要

アイスストゥーパは、ヒマラヤ高地の寒冷乾燥地で冬季に余剰の湧水や融雪水を高さ20〜30 mの氷塔として凍結・貯蔵し、春先の播種期にゆっくり融かして農業用水を供給する人工氷河技術です。2013年にラダックの技術者ソナム・ワンチュクが発案し、円錐形に積み上がる塔状の形状によって同量の水平氷河より表面積を小さく保ち、‐30 °Cの厳冬期でも重力のみで建造できるのが特徴です。1基あたり最大750万 Lもの水を保持し、近年は自動バルブやセンサーを備えた「自律型AIR(Artificial Ice Reservoir)」も登場しています。

1 ごあいさつ

世界の農法シリーズ第14回は、ヒマラヤの「アイスストゥーパ」

Point! 乾季の灌漑用水が途絶える4〜5月に氷塔が融け出し、作付適期を数週間延長して作物の収量と食料安全保障を支えます。

2 アイスストゥーパとは?

2-1 歴史と背景

- 1980年代 土木技師チェワン・ノルフェルが階段状の人工氷河を試作し技術的礎を築く。

- 2013年 ソナム・ワンチュクが高さ7 mの試験塔をSECMOL校内で完成、15万 Lを貯水して概念実証。

- 2015年 実用化第一号がピェ村で稼働、早春の麦播きに必要な融解水を安定供給。

- 2021年以降 ラダック内で50基超、スイス・チリ・ペルーなど他山岳地域へ波及。

- 2024年 自動化モデル「AIR」が導入され、凍結時の配管閉塞をセンサーで防止。

- 政策面 UNDPやインド政府も気候適応策として採択し、補助金や研修を拡充。

2-2 仕組みのキモ

| キー要素 | 内容 |

|---|---|

| 水源確保・配管 | 標高差100–200 m上流からポリエチレン管を埋設し、重力で水を導水。夜間バルブ開放で噴水状に放出。 |

| 凍結プロセス | -15 °C以下の外気で微細飛沫が瞬時に凍結し、円錐塔を形成。日中も成長を続け、高さ30 mに達した例も。 |

| 塔形状&熱損失抑制 | 仏塔を模した円錐形は同体積の水平氷より表面積が小さく直射角も低減し、7月まで融け残る。 |

| センサー&自動制御 | AIRモデルは温度・流速センサーとPLCで凍結リスクを検知し自動排水、保守負荷を70 %削減。 |

| 融解タイミング | 3〜6月に日射で徐々に融解し、1 ha当たり日量40-50 mmの灌漑水を供給。 |

3 手順(導入フローチャート)

- サイト選定:標高3,000-3,800 m、村落近接地で最低気温-15 °C以下を確認。

- 導水管敷設:75-110 mm径のHDPE管を傾斜1:5で掘設し、取水口に粗ごみスクリーンを設置。

- 基礎杭・支柱設置:竹・鋼管などで高さ目標の支柱骨格を構築。

- バルブ・噴水ノズル取付:1 inchノズル×3-5口を頂部に装着し、夜間に散水試験。

- 凍結期間運用:11〜2月は毎夜注水、日中遮光ネットで昇温を抑制。

- 春期配水計画:樋またはホースで畑へ重力分配し、各圃場に開閉コックを設置。

- 評価・維持:融解量と作柄を記録し、翌季の塔高・管径を最適化。

4 ここがスゴイ!アイスストゥーパのメリット!

- 播種期の水不足解消:4〜5月の「水の空白期」を埋め、小麦・ジャガイモの収量を最大20 %向上。

- 低コスト&省エネ:重力流のみで建造し、ポンプ動力ゼロ、材料費は1基約US$3,000。

- 気候適応:縮小する自然氷河を補完し、300 世帯以上が定住を維持。

- 文化的受容性:仏塔に似た形が宗教的シンボルとなり、村祭りや観光資源にも発展。

- 技術拡張性:自動バルブやIoTセンサーの導入で維持労力を70 %削減、他地域でも再現可能。

5 「有事対応力」

氷塔は停電時も自然融解で配水を継続し、長期干ばつやグレイシャー湖決壊洪水(GLOF)で上流水源が断たれた場合のライフラインとなります。また、気候難民発生時の臨時菜園の水源として活用できるため、寒冷乾燥地の国家安全保障対策として国際的な関心が高まっています。

6 まとめ

アイスストゥーパは「水を冬に凍らせ、春に溶かす」というシンプルな発想を、高さ・形状・重力配管の工夫で最大限に活かした革新的農水インフラです。ラダックでの10年超の実績は、氷河後退に直面する世界各地の高山乾燥地に適用できる適応策として示唆に富みます。今後は自動化と地域参加型の管理体制を強化し、より広域へ展開することで、温暖化時代の食料・水リスクを緩和する鍵技術となるでしょう。

参考文献・ウェブ資料

- The Guardian 「Ice stupas of the Ladakh desert」ガーディアン

- World Economic Forum 「Ice stupas: artificial glaciers supply water…」World Economic Forum

- UNDP India Blog 「All hands on deck for bolder climate action」UNDP

- The New Yorker 「The Art of Building Artificial Glaciers」The New Yorker