はじめに

「皆さんは、自衛隊が過去、援農していたことをご存知でしたか?」

ここでは、経緯、自衛隊の関与、制度化の流れ、そして当時の援農の目的・意義を整理し、令和のいま私たちが何をすべきかを考えます。

1. 経緯

創設と任務

自衛隊は1954年に創設され、当初は「防衛」と「災害派遣」が主な任務でした。

高度経済成長と労働力不足

昭和30年代後半~40年代にかけて、高度経済成長により農村の労働力不足が深刻化。若者の都市流出により、農繁期(田植え・稲刈り)の人手が足りなくなりました。

2. 自衛隊の関与

地域からの要請に応えて

この流れを受け、一部の駐屯地では地域からの要請に基づき、隊員が農作業を手伝う事例が出始めました。

被災農地の復旧と繁忙期の支援

特に、災害により被災した農地の復旧(泥かき・排水作業)や、農繁期の労働力補填が中心でした。

3. 援農協定の流れ

自治体・農協と駐屯地の協力体制

昭和40年代には、自治体や農協が「援農協定」を結び、駐屯地単位で計画的に人員を派遣する動きが広がりました。

目的(要点)

- 農村支援:労働力不足の補填

- 信頼醸成:地域と自衛隊の関係強化、社会的認知の向上

- 実践訓練:災害派遣に通ずる土木作業・人員輸送・チームワーク力の強化

4. 援農の目的と意義

労働力の補完

都市化で不足した農作業の労働力を補い、作付けや収穫を支えました。

地域との関係強化

「自衛隊=国民の生活を守る存在」というイメージを浸透させ、相互理解と信頼を醸成。

隊員訓練としての価値

野外活動・肉体労働・チーム作業の訓練として機能。現場力を磨く機会にもなりました。

災害対応力の向上

大雨や地震後の農地復旧と共通点が多く、平時の援農が有事の力に直結しました。

令和の課題に向き合う

人口減少と高齢化

物質的な豊かさの一方で、農業人口は減り、平均年齢は高止まり。農地の承継者が減り、日本人の命と健康を支える農業従事者は急減しています。

外部依存への問い

輸入や海外大規模法人への過度な依存、一次産業を移民任せにすることのリスクを、私たちは真剣に考える必要があります。

「食」は当たり前ではない

食は人を良くも悪くもする

「食べ物が食べられるのは、当たり前ではない」。そして、その食べ物が本当に身体づくりに資するかどうかは、無関心では確かめようがありません。「食は“人を良くする”」という根源的な価値を持ち、命と心身を形づくるすべてに関わります。

誰が食を守るのか

食を守っているのは農家です。いま、その農家が危機的状況にあります。目の前の業務や娯楽だけに終始して、第一次産業を見過ごすことは、日本全体の脆弱性に直結します。

行動への提案

模範としての援農

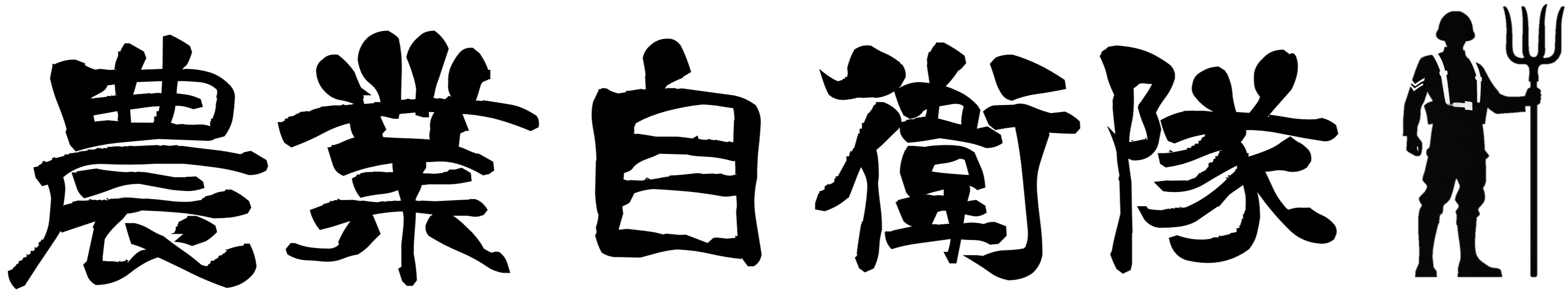

私たちは、これは日本人すべてが今本気で考え、行動すべき課題だと捉えています。日本を守る組織として、農業自衛隊は援農を通じて「活模範」を示し、社会をリードしていきます。

はじめの一歩は小さくていい

週末農業、体験、家庭菜園 どんな形でも一歩を踏み出すことから始まります。後悔しない未来のために、いま動き出すことが重要です。

呼びかけ

自衛官・関係者の皆さまへ

自衛官の皆さん、私たちと一緒に農業体験を通じて学びと気づきを得ませんか。

政治・企業・自治体の皆さまへ

前例にとらわれず、仕組みづくりから共に変えていきましょう。 日本をより良くするために、連携して実装へ踏み出す時です。